1996年の夏以降、「SEC」の粂原は野村証券に関する基礎資料を整え、同社から「証拠物」を任意で提出させた上で、いよいよ「質問調査」、いわゆる「取り調べ」に乗り出した。

ところが、野村証券側は、一貫して利益提供という外形的な事実すら否定したのであった。そこで本腰で野村証券に切り込むためには、「SEC」は調査体制を拡充する必要に迫られた。そこで粂原はある行動に出た。

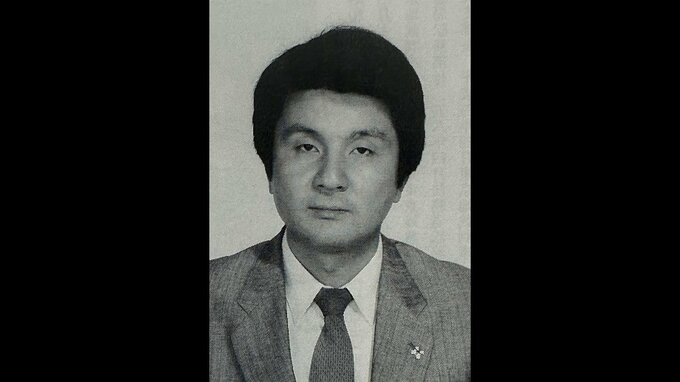

水原敏博「SEC」委員長の決断

「SEC」特別調査課は当初、少人数で野村証券の調査にあたっていたが、野村証券側の「抵抗」が、予想以上に強いことなどから、特別調査官の体制を強化する必要に迫られていた。

粂原は「特別調査課は、当時他の案件も抱えていたが、それらを全て中止し、全員で野村証券に取り組むべきだ」と考え、思い切って水原委員長に相談することにした。

このまま業界のトップカンパニーに突っ込んでいくには、いくつかの懸念もあり、相談しておく必要もあった。まず当面のターゲットは総会屋「小池隆一」および周辺関係者、そして野村証券の幹部らだ。だが、当時の金融行政は大蔵省の「護送船団」体制のもと、大蔵省証券局は、「野村証券霞ヶ関出張所」と揶揄されるほど野村証券と「蜜月の関係」が続いており、事件は大蔵省にも大きな影響が及ぶことが予想された。

野村証券、日興証券、大和証券、山一証券の4大証券や第一勧銀などに調査が拡大すると、場合によっては、芋づる式に大蔵省や大蔵省の付属機関である「SEC」職員の不祥事が発覚することも、覚悟しなければならなかった。また事件の規模から考えても、「SEC」だけで調査が完結し、告発できる案件ではなく、東京地検特捜部との連携、合同捜査も不可欠だと思われた。

もう一つ、大蔵キャリア出身の「SEC」事務局幹部は、野村証券を調査することに消極的だった。意見はこうだ。

「全員を投入しても調査がうまくいかないこともあり得る。その場合には他の案件の調査が進まず、特別調査課の業務が著しく滞ることになるので、全員投入には反対だ」

どうやらこれは表向きの理由で、彼ら大蔵キャリアが反対していた本音は、「本籍地・大蔵省」への配慮であることは容易に想像できた。

こうした状況を踏まえ、1996年7月、粂原は「SEC」委員長室に赴き、水原委員長に上記の事情を説明した上で、意見を述べた。

「野村証券の件ですが、特別調査課の調査官を全員を投入して、本格的に調査をやらせてもらえないでしょうか」

すると水原はこう答えた。

「おやりなさい。やるなら徹底的におやりなさい」

粂原は振り返る。

「たぶん私が一生忘れることのない言葉を返してくださって、とても感動した。調査にはいろいろな困難が待ち受けていることは予想され、各方面からの圧力もあるかもしれないが、『証券取引法違反』という大きな不正が浮上した以上、たとえ相手が証券業界のリーディングカンパニーであれ、全力で取り組めという意味だと受け止めた」

水原委員長と粂原には信頼関係があった。粂原は初任地の札幌地検で、検事正として赴任していた水原と出会ったことがきっかけで、特捜部を目指した。水原はかつて「伝説の鬼検事」吉永祐介元検事総長とともに、特捜部の二枚看板として鳴らしていた。

当時、札幌地検は「水原学校」と呼ばれ、のちに特捜部の中核となる検事たちが揃っていた。井内顕策(30期)、吉田一彦(25期)、神垣清水(25期)、山田宰(26期)、西川克行(31期)らと共に検事正官舎で「水原節」に耳を傾けた。

「水原さんの動物的な鋭い勘、事件の着眼点、何より真相解明に対する気持ちに感銘を受けた。東京から来た特捜検事からは『自分で事件を見つけてナンボだ』『警察の事件だけやっているのが検事じゃない』『事件は見つけてナンボだ』といつも言われて影響を受けたと思う」(粂原)

水原が法務省の「司法制度改革審議会」で発言した議事録が残っている。水原の思いをよく表しているので引用する。

「裁判官は法廷で上から人を見下すのではなくて、不幸にして罪を犯してきたが、この人間はなぜこういうことをやったのかということを、公正な立場で本当に被告人の立場に立って、物事を正しく判断していく資質・能力が非常に高く求められるものであると思うのです。

人間味あふれる心の温かさのわかる裁判官でないと、これは、信頼される裁判ができるとは到底考えられません。もちろん法を正しく、法を尊重することは言うまでもございません。それから、公平さが非常に大事だと思います。廉潔性も必要だと思います。だけれども、それらを含めて、なお一番根底にあるものは、思いやりのあるといいましょうか、心の温かい、ぬくもりのある、そういう裁判官に裁いてもらうことを、裁判を受ける側としては求めているのではないかと思います」

水原はSEC委員長に就任してまもなく、かつて札幌地検や水戸地検で部下だった粂原研二を特捜部から一本釣りで、「SEC」に引っ張った。もし水原が「野村証券に切り込む」ことにゴーサインを出していなければ、その後の4大証券、第一勧業銀行の総会屋への利益供与、大蔵省キャリア摘発につながる戦後最大の金融経済事件は、闇に消えていたかも知れない。

一連の金融事件の摘発によって、大手企業は反社会勢力、総会屋との関係を断ち切ることに取り組んだ。政府はその後「金融ビッグバン」を推し進め、「護送船団」体制の中心だった大蔵省を解体、あらたに財務省と金融庁を発足させた。

特捜部から福岡地検特別刑事部へ

粂原は「水原委員長の決断」を述懐する。

「捜査機関の上司というのは、水原さんのような存在であるべきだと思う。上司によっては、尻込みして、なんだかんだと理由をつけて調査を終結させる方向に動いたのではないだろうか。未だに企業と総会屋との腐れ縁を存続させていたかもしれない」

水原は、かつて特捜部に長く籍を置き、「日通事件」など数々の大型経済事件に携わった捜査の「筋読み」のプロでもある。おそらく粂原の報告を聞いた時点で、「野村証券は絶対に事件になる筋だ。これは大丈夫だ」と確信し、「SEC」の総力を挙げて取り組むよう指示したのだ。

粂原は翌年、野村証券や日興証券から国会議員への不正なカネの流れを担当する「政界ルート特命班」のキャップを任される。そうした中、逮捕後も取り調べを担当する予定となっていた自民党衆院議員・新井将敬が逮捕直前に死亡したため、事件は不起訴となった。そのタイミングで1998年春、特捜部から福岡地検特別刑事部長に異動した。新井将敬事件については稿を改めて記したい。

粂原は異動後も独自捜査に力を入れた。福岡地検特別刑事部長時代は、無人島を4億5000万円で勝手に購入していた「福田学園前理事長」を背任罪で起訴した。その後、全国に3つある特捜部の1つ、名古屋地検特捜部長に就任する。

そこで2001年に、「名古屋刑務所刑務官」による受刑者に対する暴行致傷事件が起きる。刑務官らが「懲らしめ目的」で、受刑者の腹部に巻き付けた革手錠を強烈に締め付けて、受刑者1人が死亡。また消防用ホースを使って受刑者の肛門めがけて放水し、直腸裂開などの傷害を負わせ、受刑者1人が死亡した。

関係者によると最高検察庁は当初、立件に難色を示していたという。通常の検察の相場感で言えば、刑務所を所管する身内の法務省の責任にもかかわるハードルが高い事案だった。

それにもかかわらず、名古屋地検特捜部は難局を打開し、最終的には摘発にこぎつけた。このときも特捜部経験者だった当時の地検トップによる「決断」があったからだと言う。

この事件を、すぐに捜査するよう現場に命じたのが名古屋地検検事正の池田茂穂(22期)だった。池田は「特捜事件を熟知した」指揮官だった。「ロッキード事件」や、糸山英太郎議員の選挙違反事件などに携わり、東京地検刑事部長、神戸地検検事正を経て2002年1月に名古屋地検検事正に就任した。

この「名古屋刑務所刑務官事件」は、さまざまな関係組織に与えた影響も大きく、国会等でも大々的に取り上げられた。検事正の池田は「真相を解明すべき、摘発価値のある事件」であると判断し、当時、人員体制も整っていなかった名古屋地検刑事部(警察からの送致事件を処理する部署)から、独自捜査を担う粂原率いる名古屋地検特捜部に事件を移し、徹底解明を命じたのであった。

その後、刑務官らは「特別公務員暴行陵虐致死傷」で起訴され、4人の有罪が確定した。この間、名古屋地検検事正は池田から2002年12月、大塚清明(23期)に交代するが、大塚も「イトマン事件」や「尾上縫事件」「末野興産事件」などを手掛け、大阪地検特捜部長を務めた特捜検事でもあり、粂原ら現場の支えとなった。

「いかなる圧力にも左右されてはならない」

粂原は「オーソドックスな捜査」の重要性を指摘する。

「初めに着手する事件となった革手錠重傷事件について、最高検や高検など上級庁の幹部の中には、『こんなものは業務上過失致傷だろう』などと反対する人もいたが、そういう上司の言うことに従う必要はなく、もちろん、その幹部も説得した上で、徹底した捜査を進めることで、革手錠事件と放水死亡事件のいずれも立件することができた。

案の定、刑務所側の組織的な抵抗を受けたが、一件一件「着実に任意捜査」を尽くした上で、その後「強制捜査に移行」するという、オーソドックスな捜査手順を踏むことによって真相にたどり着いたと思っている」

この事件をきっかけに、法律も改正された。約100年前の明治時代に制定以来、一度も改正されることなく、現実にそぐわなくなっていた「監獄法」が廃止され、代わって受刑者の人権尊重と処遇改善を大きな目的とした「刑事収容施設法」が成立したのであった。「受刑者にも人権がある」という当たり前の考え方が導入され、たとえ受刑者が指示に従わない場合でも、暴力に頼ることは許されなくなった。

「総会屋への利益供与事件も名古屋刑務所事件も、うやむやなまま終わらせることは、不可能ではなかったと思うし、それを望む人も大勢いたと思うが、検事は『法と証拠にのみ』基づいて仕事をしなければならず、いかなる圧力にも左右されてはならない。

また、少し頑張れば証拠が収集できるのに、難しいとか面倒だといって逃げ出してはならない」(粂原)

総会屋事件に話を戻す。1996年の夏から秋にかけて、粂原ら「SEC」のチームは、野村証券が小池隆一の実弟の口座「小甚ビルディング」に、利益を付け替えていた事実をつかみ、野村証券の関係者への「質問調査」に乗り出した。

しかし、野村証券の「徹底抗戦」は依然として続き、関係者からは「利益提供」の事実関係すら供述を得られない状態で、1996年の年末を迎えることになる。

この頃になると司法記者クラブの報道各社も「SEC」が特捜部と連絡を取り合いながら、野村証券の関係者から事情を聴いていることに気づきはじめ、水面下で取材合戦がはじまっていた。意外にも第一報の口火を切ったのは全国紙やテレビではなく、ブロック紙の「北海道新聞」だった。

(つづく)

TBSテレビ情報制作局兼報道局

「THE TIME,」プロデューサー

岩花 光

◼参考文献

司法大観「法務省の部」法曹会、1996年版

司法制度改革審議会第56回議事録、2001年

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。