終戦特集「戦争と文学」です。カメラの前で初めて、親族の自決を明かした澤地久枝さんと、4000人以上の元兵士らから「聞き書き」をしてきた保阪正康さん。2人の作家が「新しい戦前」にしないために伝えたいこととは。

戦争の悲惨さを語り継ぐ“言葉の力”

戦争の悲惨さを伝える「言葉の力」が改めて注目されている。世界各地で反響を呼んでいるのが、パレスチナの詩人たちが読んだ詩だ。

日本でも、詩を特集した雑誌が異例の重版となった。6月には、東京でその詩の朗読会が開かれた。

「おなまえ かいて」

詩:ゼイナ・アッザーム

訳:原口昇平

朗読:斉藤とも子

あしに おなまえかいて、ママ

くろいゆせいの マーカーペンで

ぬれても にじまず

ねつでも とけない

インクでね

あしに おなまえかいて、ママ

ふといせんで はっきりね

ママおとくいの はなもじにして

そしたら ねるまえ

ママのじをみて おちつけるでしょ

あしに おなまえかいて、ママ

きょうだいたちの あしにもね

そしたらみんな いっしょでしょ

そしたらみんな あたしたち

ママのこだって わかってもらえる

あしに おなまえかいて、ママ

ママの あしにも

ママのとパパの おなまえかいて

そしたら みんな あたしたち

かぞくだったって おもいだしてもらえる

あしに おなまえかいて、ママ

すうじは ぜったい かかないで

うまれたひや じゅうしょなんて いい

あたしは ばんごうに なりたくない

あたし かずじゃない

おなまえが あるの

あしに おなまえかいて、ママ

ばくだんが うちに おちてきて

たてものが くずれて

からだじゅう ほねがくだけても

あたしたちのこと

あしが しょうげんしてくれる

にげばなんて どこにもなかったって

「言葉の力」を使って戦争の悲惨さを伝える作家がいる。

戦中、そして戦後を書き続けてきた、澤地久枝さん。9月で94歳になるが、今も万年筆を手に原稿用紙に向かっている。

澤地さんは東京で生まれ、4歳のときに家族で満州に渡った。

終戦を迎えたのは満州の吉林。14歳の頃だった。

ノンフィクション作家 澤地久枝さん

「これは大馬路というメインストリート。バス通学だからこれはよく覚えてます。皆さんは満州にいろんな理想を求めてとか言ってたけど、我が家の場合は、親子3人が何とか食べていくために母が判断をして、それで満州に行った」

1931年の満州事変によって日本は中国東北部を占領し、満洲国とした。国策により、多くの人たちが開拓団として日本から送り込まれた。

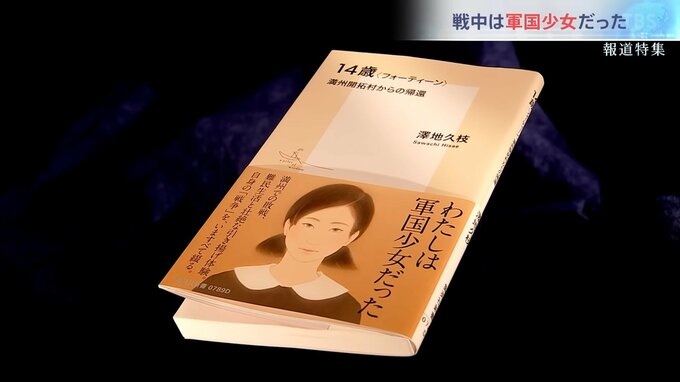

少女時代の戦争の記憶を澤地久枝さんは本に綴っている。

14歳 満州開拓村からの帰還(集英社新書)より

「特攻出撃の直前、死を前に青年たちののこした声が放送された。最後に『ゆきます』と口ぐちに言う。少女はひどく感動し、自分もかならずあとにしたがうと死んだ隊員たちに誓った」

澤地久枝さん

「私はそれがドラマだとは思っていない。実際に出ていった男たちがラジオに吹き込んでいると思っている。この人たちはこのまま行って、『ゆきます』と言って死んだなと思ったら、自分も同じように死ななければならないと思うような女の子だった」

――戦争にのめり込んでいく軍国少女というんですかね

澤地久枝さん

「時代というものは怖いと思う。いかに酷いか。時代の空気の中で女の子は影響を受ける。男の子も影響を受けたんじゃないですか」

終戦間際、ソ連が満州に侵攻する頃には、通っていた学校は野戦病院になっていた。食事担当を命じられた澤地さんは、おむすびを作って各病室に配った。

そして8月15日、終戦の日。吉林の神社で野戦病院の「解散」を告げられたという。

澤地久枝さん

「教官だった軍医殿が訓示か何かをして、『今日でこの隊は解散する』と。別れるのはつらいからみんな泣いてる。私はここから衛生兵と一緒に我が家へ歩いていた。そしたら、ぱっと見たことのない旗。今思えば、青天白日旗がぱっと出されて『日本負けた』と言われた。中国の子たちも日本語が達者だから、『日本負けた』と言われてびっくりするわけ。そんなこと予想もしていないから」

日本政府に見捨てられた開拓団の壮絶な難民生活

満州で「敗戦」を迎えた人たちは、その後、壮絶な難民生活を強いられることになった。

14歳 満州開拓村からの帰還(集英社新書)より

「洗濯をした記憶がない。着がえをしようにも、他人の目から逃れる場所がない。旧兵舎の各棟に、びっしりと日本人が入っていたが、たがいの交遊がまったくなくなる。国はなくなり、ひとりひとりが身を守るほか、生きる道はない。皮をはがれて赤裸の『因幡の白兎』のような生活になる」

難民生活は「女狩り」に怯える日々でもあった。澤地さんも、ソ連兵に襲われそうになったという。日本政府に見捨てられたと感じた。一家が引き揚げ船で日本に戻れたのは、1年ほど経ってからだ。

澤地久枝さん

「1年ちょっとの難民生活は、私を変えただろうと思う。やっぱり難民生活はつらいもんですよね。発疹チフスというのがすごく蔓延して、これで大勢の人が亡くなりました。子どもも死んだし大人も死んだ。国が何か間違えた大きなことを決めるときには、弱いところへみんなしわ寄せが来る。今も変わってないと思います。一番責任を問われなくていいようなところにいる人たちがみんな背負う。戦争もそうだし、負けるというのもそういうことだと思う」

戦後、澤地さんは東京の出版社で働きながら夜間学校に通い、早稲田大学の夜間部に進学した。戦争については特に考えず、語ることもなかった。

――戦争を自分の中で考える、中心になっていった経緯は?

澤地久枝さん

「早稲田の学生のとき、戸塚の映画館で『きけ、わだつみの声』という映画を見た。戦争について私はよく考えてこなかったけれど、こんなに戦争を疑って、嫌で、戦争に行きたくないと思った人たちがいて、しかも死んでいる。私は映画館の階段を落ちるほど衝撃を受けた。それから変わった」

自身の無知を恥じた澤地さんは戦争に正面から向き合い、多くの本を書き記した。澤地さんが反戦を訴えるようになったのは自然な流れだった。

澤地久枝さん(1981年)

「男も女もみんなで力を合わせていくことで、戦争を防ぐことができるだろうと思います」

しかし、時代は徐々に変わっていく。憲法を変えろとの声が一方で出るなか、「戦争放棄」などを謳った憲法9条を守るため、澤地さんは作家の大江健三郎さんらとともに「九条の会」を発足させた。

安保関連法には、当時の安倍政権の姿勢に危機感をおぼえ、国会前での反対集会を呼びかけた。

澤地久枝さん(2015年・当時84歳)

「『アベ政治を許さない』。この言葉の中には、私たちが怒っている、許せないと思っている全ての思いが込められている」

反戦を訴える背景に叔父一家の自決

澤地さんが戦争を語り続けるのにはわけがある。実は母の弟であり、軍人だった叔父一家が敗戦直後に自決していたことがあとになってわかったのだ。

カメラの前ではこれまで語ったことのなかった悲劇について、澤地さんは語り始めた。

澤地久枝さん

「今まであまり言わなかったけど、母のただ一人の弟一家は(現在の)北朝鮮・会寧の近くで自決して死んでいる。夫婦と小学校2年生とまだ1歳にならない2人の娘を連れて4人で死んでいる。今人生終わりかけて、これだけは書いておこうと思うことは、この叔父一家のこと。言わなければならないと思うところがあります。それは私の役割だと思う。でなければ、自分の過去のことは覚えていても言わなかったかもしれない。でも、叔父一家が死ぬためには、そこに行くまでの昭和という時代の流れがある。一家で死ぬのが必然性であるような道をたどってる」

そして今、「台湾有事」などを念頭に、沖縄では自衛隊の増強が急速に進んでいる。

沖縄で暮らしていたこともある澤地さんは、この変化を特別な思いで見ている。

澤地久枝さん

「戦争のとき、沖縄の人たちはみんなひどい目にあっている。またなんで同じように沖縄を見殺しにするようなことをやるんですか、政治は。沖縄がやられるってことは、日本全体がやられるってこと。何にやられるかと言ったら『不法な政治』。不法な政治は人間の暮らしなんか考えていない。まだ14歳だったけど、この前の戦争が終わった後で、1年ちょっと難民生活をして引き揚げてきた人間から見れば、政治というものはどんなに簡単に自国の民を切り捨てるか。振り向きもしないということは、経験上、私はよくわかっている。いい戦争なんてないし、そこで死んだ人たちは虚しく死んでそのまま。だから、明日という時代には戦争という手段はもうやめると。どんなに遠回りになっても話し合いで片付けて生きていこうと。何にも生まれないですよ。殺しあっても」

ある兵士が語った忘れられない戦場の実相

作家の保阪正康さん(84)。50年以上にわたって近現代史を徹底的に研究し、ノンフィクション作品として後世に残そうとしている。

ノンフィクション作家 保阪正康さん

「私たちの国はどのような歴史を作ってきたのかということを見つめ直さなければいけないと思います。僕は、その見つめ直すところに新しい教訓や発想とかいろいろなものが出ると思う」

保阪さんはこれまで、戦場で戦った兵士から戦争の指導者に至るまで、4000人以上から直接、話を聞いた。積み上げた証言を丹念に言葉に紡いで記す、「聞き書き」を行ってきた。

証言を聞いた中で忘れられない、ある兵士がいる。中国で三光作戦と呼ばれる、日本軍の侵略行為に参加した兵士だ。

三光とは「焼き尽くし(焼光)、殺し尽くし(殺光)、奪い尽くす(搶光)」ことをさすという。

戦場体験者(沈黙の記録<筑摩書房>より)

「私らもよく火をつけたよ。すると4、5歳の子供が泣きながら村から出てくる。それでわれわれの後をついてくる。上官に『どうしますか』と相談したら『始末しろ』という。つまり殺せということさ。電車のなかでも幼稚園の園児と覚しき一団がのってきたりすると、もう耐えられない。私の当時の行為を思い出してしまう」

保阪正康さん

「その兵士は、自分の子供が孫を生んだとき、4、5歳になったとき、孫が遊びに来るとき、いつも家におらず逃げていたと、後に言っていました。中国でも裁判になった、ある程度の位を持った将校の話もありましたね。彼の家の応接間に、ある著名な作家が来て、何人殺したなど全部聞かれるままに答えた。彼は家に誰もいないと思っていた。そしたら応接間の戸が開いて、彼の大学院生の息子が『おやじ、戦場でそういうことをしてきたのか。俺はこの家にいられない』って出てたって言うんですよ」

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。